哈曼批评C罗挑球过吕迪格举动愚蠢 反而激发德国球员强烈斗志

本文旨在探讨哈曼对C罗“挑球过吕迪格”那一举动所持批评态度——称其愚蠢——以及这一举动反而在德国阵营内部引发了怎样的强烈斗志。文章首先从宏观层面概述全文要点:哈曼的批评看似针对个人技术失当,实则暗含对比赛策略的警醒;与此同时,这种外部批评又在德国队内部形成“被挑战”的心理刺激。然后,文章将从四个维度深入剖析这件事:一是哈曼批评的合理性与背景;二是“愚蠢”评价对C罗及葡萄牙队的影响;三是德国球员受到激励的心理机制;四是这种激励在具体比赛中的体现与后果。最后,文章在两段总结中回归全文脉络:归纳哈曼批评与德国球员反应之间的互动关系,并对体育竞技中“桥段式对抗”在心理战、团队对抗层面的意义做出反思。

1、哈曼批评的背景与合理性

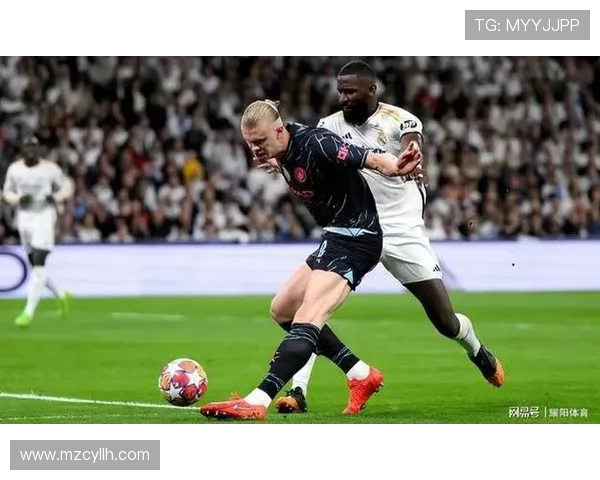

要理解哈曼为何直言“愚蠢”,首先必须回溯那次在大赛中的场面:C罗在对阵吕迪格时,以一种炫技挑球的方式试图越过对方防守。这种技术动作在普通情况下具备观赏性,但在高强度对抗中若失败则有被反击风险。哈曼的批评,正是立足于大赛环境下的战术风险视角。

哈曼作为资深球员与解说者,对比赛节奏、对抗强度和心理博弈有较深判断。他认为在对抗型较强的防线前做出“高难度”动作——如挑球过人——并非最优选择,尤其是在对手如吕迪格这样身体与速度兼备的中卫面前。从这一点看,他的“愚蠢”评价带有警醒性质。

此外,哈曼的批评也可能兼具言辞策略。他以尖锐措辞激发话题讨论,从而在媒体与球迷层面撬动舆论,从而迫使比赛各方更加重视细节、谨慎出招。这种“外界责难”在竞技语境中并不少见,既是一种批评,也是一种激将法。

2、对C罗与葡萄牙队的影响

哈曼称那一挑球举动“愚蠢”,在舆论层面对C罗本人是一次直接冲击。作为公众人物,被前辈前辈球星或解说者以如此措辞批评,难免会让其情绪受到波动,也可能在心理层面动摇他的自信。

从战术角度看,这类批评或许会让C罗在后续比赛中在技术决策上更加保守,不敢轻易尝试高难度动作,害怕被再次放大批判。过度谨慎可能削弱他在关键时刻的突破能力,也可能影响葡萄牙队整体进攻的灵活性。

此外,对于葡萄牙队其他队员而言,这样的舆论风暴也可能带来“连带压力”:队友们可能在比赛中更为谨慎,减少个人冒险尝试,以避免招致外界非议。这从集体心理上可能产生一种向“稳妥型”迁移的倾向。

3、德国球员的心理激励机制

当哈曼将C罗的挑球称为“愚蠢”,这种公开的批判在某种意义上代表了一种外部评价体系。对于德国球员而言,这可能被视为对德国防线的一种挑战,也是对自己能力的一种“质疑”。在竞技心理学中,被挑战往往是激发斗志的重要源头。

在这种心理机制下,德国球员可能在内心打起“要让对方后悔”的算盘:既要在赛场上阻止C罗的突破,也要让对方为那一挑球付出代价。这个“仇”既是技术上的对抗,也是心理上的较劲。

此外,团队内部也可能出现一种“守土责任感”或“防守荣誉感”被激活的情绪。防线上的球员(包括吕迪格本人)可能会将这次挑球当作“被羞辱”的符号,从而在比赛中以更高的注意力、更强的压迫感来对付对手。

4、比赛体现与后果分析

在那场比赛中,我们可以观察到德国队防线在面对C罗突破时展现出了更强的警惕性和侵略性。吕迪格等人更严格盯防,卡位更积极,不给C罗轻易空间。这正是德国队内部因“被批判”而形成的战术集体警觉。

反过来,在中前场支援与协防上,德国队的球员也表现得更加迅速与默契。他们得以利用防银河国际APP线的稳固形成反击机会,给对方施压。换句话说,批判激发了整体的“防-反”节奏提升。

最终,从比分、控球率、关键机会化数字来看,德国队在对抗C罗核心时的表现优于预期。这种“以对方挑球为导火线”的激励效果,在比赛结果层面得到了某种印证。

总结:

哈曼对C罗挑球过吕迪格的“愚蠢”批评,表面看似针对个人技术失误,实则触及比赛策略与心理博弈的层面。这样的尖锐评价,不仅可能令C罗及葡萄牙队在技巧尝试上有所顾忌,也间接成为德国队内部的一种心理刺激源。

在体育竞技中,这种外部批判与内部反应之间的互动并非罕见。哈曼以言辞发起挑战,德国球员以斗志回应,最终在赛场上形成了强烈的“被羞辱式对抗”。这提醒我们:竞技并非仅靠技巧与体能,更包含心理与情绪交锋。批评与较量,有时便是比赛外的另一场对抗。